経ヶ島とは

先日、「県立兵庫津ミュージアム」のレポートをアップしましたが、これのついでに周囲を散歩していました。

そこで目をつけたのが、「平清盛」と「経ヶ島」、そして「松王丸」にまつわる伝説です。

この島の名前の経緯としてよく見る説明としては、

工事が難航したため、龍神の怒りを鎮めるべく、人柱を捧げることになったが、

平清盛はなんとか回避すべく、埋め立てに使う石に一切経を書写して沈めた。

結果、工事が無事完了したことから、「経ヶ島」と呼ぶようになった。といった感じですが、この話をよりドラマティックにする伝説を聞いていました。

今回は、その伝説について取り上げます。

なお、経ヶ島の正確な場所についてですが、現在では地形変化や開発のために特定できない状態だそうです。

築造の経緯

伝説に入る前に、なぜ経ヶ島を築造する必要があったのかについてお話しておきます。

平清盛といえば、言わずとしれた平安時代の武将の名前ですが、彼は神戸界隈に非常にゆかりのある人物なのです。

その平清盛の財政基盤となっていたのは、「日宋貿易」といって当時の中国(宋)との貿易による利益でした。

日本のものを中国で売り、得た利益で中国のものを買って日本で売る…そんな倍々ゲーム。

商品は船で運ぶので、貿易拠点となる停泊所が必要です。

そこで平清盛が貿易拠点として目を付けたのが、兵庫津の前身である「大輪田の泊(おおわだのとまり)」でした。

大輪田の泊は、現在で言う兵庫区の和田岬周辺です。

平清盛は私財を投じ、この泊一帯を貿易港として整備していきました。

そこで問題が一つ。

この泊、北からの風は六甲山が防ぎ、南西からの波浪は和田岬で遮られていたものの、南東からの波浪を防げるようにはなっていなかった。

これを何とかすべく、人工島築造プロジェクトを始めるのです。

松王丸の活躍

清盛は、塩槌山という山を崩して得た土砂を海に運び、人工島を築いていきました。

しかし、もう少しというところで決まって嵐が訪れ、せっかく積んだ土砂をさらってしまう…。

そんな難工事が続く中、清盛は陰陽博士に占わせました。

すると、「海中の龍神の怒りを鎮めるべく、三十人の人柱を龍神に捧げ(生きながら海中に沈め)なさい」という結果に。すごい話ですよね。人柱とはとんでもない発想です。

しかし時代は平家絶頂。

「平家にあらずんば人にあらず」なんて言っていたとも聞きますから、このような伝承が残るほどには、アレだったのでしょう。(ちょうどタイムリーに放映中のアニメ『平家物語』でも、この一節ありましたね)

ということで清盛は、旅人狩りを始めます。

そんな中、悲しむ旅人たちを不憫に思った今回の主人公、「松王丸」の登場です。

松王丸は清盛に仕える17歳の少年でしたが、清盛に何度もくり返し訴えます。

「人柱などというむごいことはやめてください。私がよろこんで三十人の身代わりになります。」

そしてついに訴えを聞き入れた清盛は、松王丸を石櫃に入れ、海中に沈めました。

一切経を書き写した石と共に…。

すると今度は土砂がさらわれることもなく、無事、人工島「築島(経ヶ島)」の築造に成功したのだとか。来迎寺に眠る松王丸

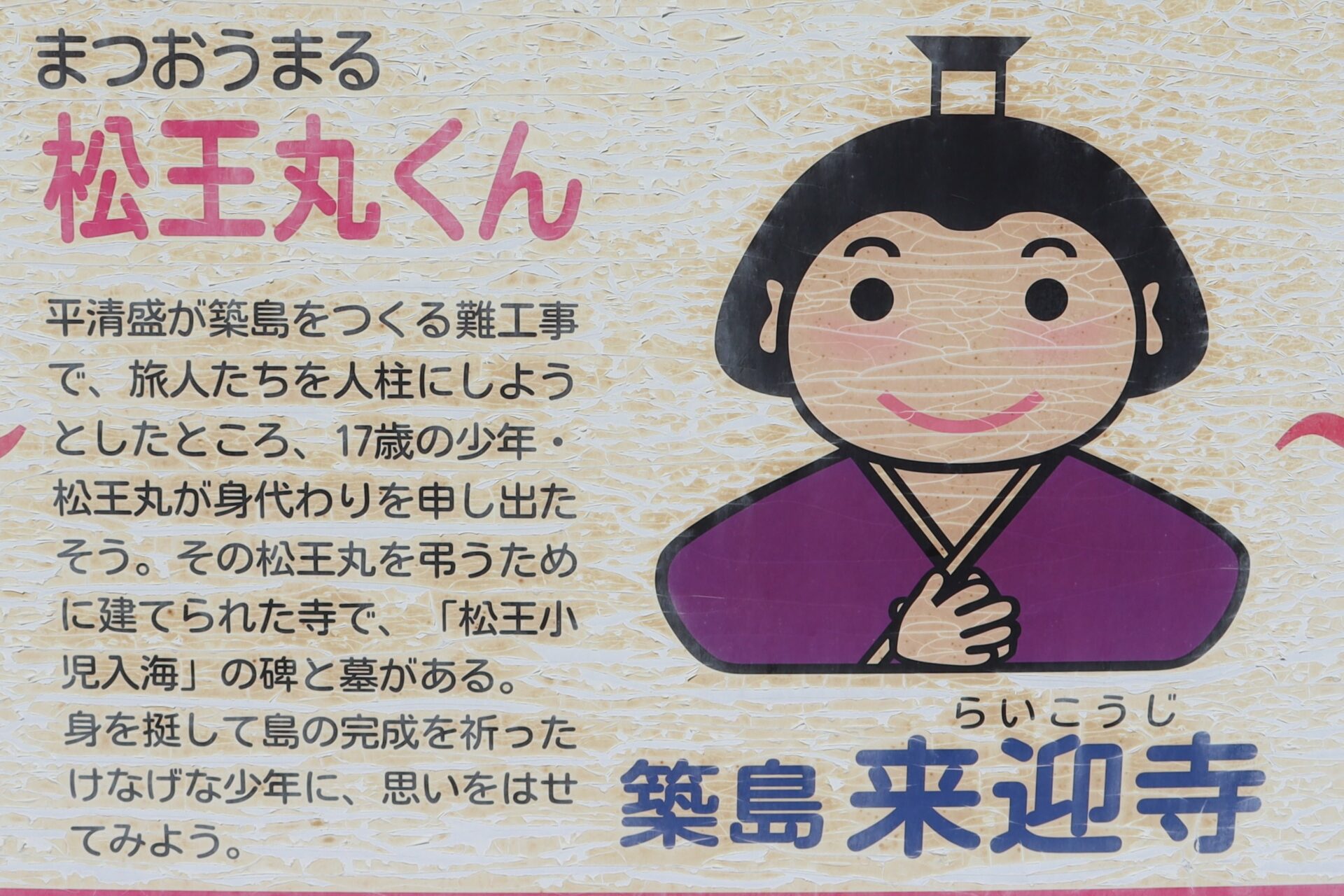

そんな松王丸をとむらうべく、清盛は寺を建てました。

今も中央市場前駅近くにある、「来迎寺」です。

塀にある看板でも、松王丸の話にばっちりと触れています。

けなげな少年に、思いをはせてみよう!

松王丸の碑「松王小児入海の碑」のほか、「妓王、妓女の塔」というのもあります。

アニメ『平家物語』でも妓王(祇王)は出ていたのですが、この記事を書きながらそれを知り、おおっとなってます。

清盛の心が仏御前に傾くに及び~というのも、そのまま描かれてましたね。

↓こちらが松王丸の碑。

↓こちらが妓王、妓女の塔。

二つの塔が仲良く並んでいます。

七宮神社にも、経ヶ島との関連が

今回ご紹介の、経ヶ島と松王丸に関する伝説は以上です。

でもせっかくなのでちょっと触れたい話がありまして、それが、七宮神社と経ヶ島の関係です。

経ヶ島の工事が難航したことは本編でも触れた通りですが、原因の一つとして、埋め立てのために土を取っていた塩槌山の神の怒りだというのもありました。

そこで、塩槌山にあった神社を七宮に移して祀ったところ、無事工事が完了したという謂れがあります。

で、この七宮神社では、兵庫津ミュージアムのオープニングセレモニーでも披露された、兵庫木遣音頭の奉納がかねてより行われていますが、経ヶ島の築造時や、かの福原京造営の際にも踊られていたのだとか。

神戸に熱狂する人です。

神戸をより深く知るべく、歴史を知り、伝説の地を巡ったり、時にはオカルト的な都市伝説的なトピックも取り上げていきます。

神戸以外のネタもたまに。

カメラ持って歩くのが好きなので、普通に神戸の新しいトピックも上げます。

内容とは全く沿わない、ITエンジニアを本業としています。

ご連絡は、Twitterの方へ。

コメント