沢の井とは

阪神御影駅からすぐ、高架下南側にある石造りの井戸です。

井戸といっても結構大きくて、ご覧の通りキレイに整備されています。

亀さんが居てるので、道すがら癒しが得られる隠れスポットしても親しまれています。(たぶん)

駅の北側(御影クラッセ側)には、「澤乃井の地」という石碑もあります。

正直こっちの方が目立つので、南側に本ちゃんのがあるよ!って案内してくれても良いのになーと思っちゃいます。

さて、そんな沢の井ですが、なぜこんなにも大切にされているのか?

今回は、その理由に迫ります。

実はこの沢の井、「御影」という地名の由来に関わっていたのです!

誕生にまつわる伝説

この前、五色塚古墳の伝説にも登場した、神功皇后が関係しています。

三韓征伐(朝鮮半島の侵略)から帰国した神功皇后が、ちょうどこのあたりに船を着け、沢の井の少し南にある「枳殻御殿(きこくごてん、からたちごてん)」と呼ばれる御殿に滞在しました。

なんと幕末の頃にも、この御殿のものと考えられる垣の跡が残っていたそうです。

そんな折、神功皇后が泉を見つけ、その水面に顔を映してお化粧を整えたという伝説が残っています。

その泉が沢の井です。

また、神功皇后がその御姿、つまり御影をうつされたことから、「御影」の地名の起源と言い伝えられています。

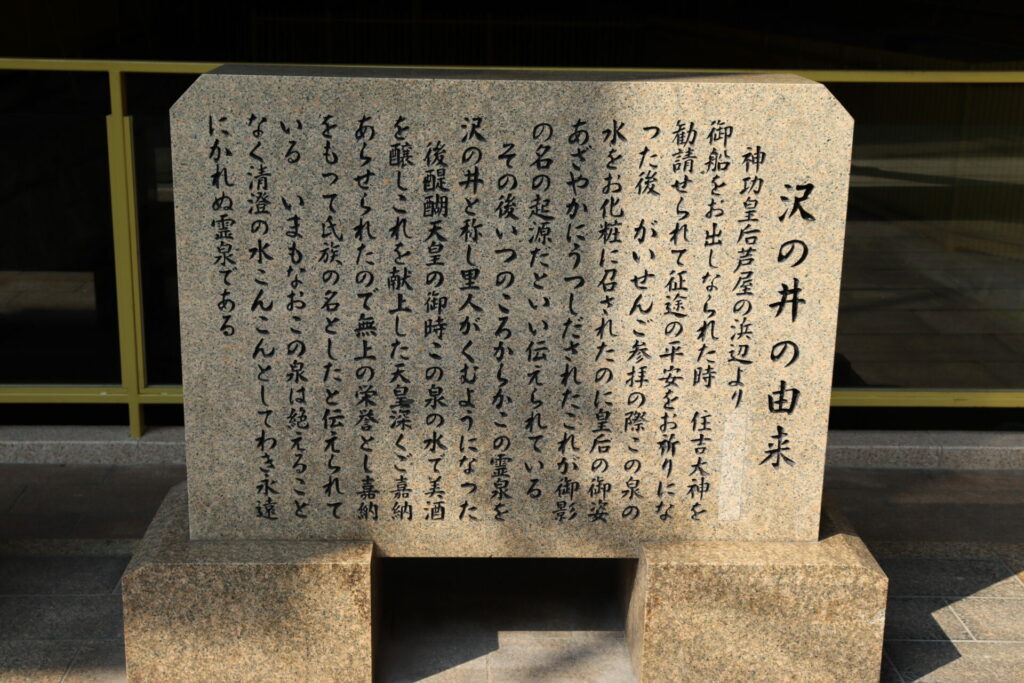

以下、石碑に書かれた文字を起こします。

沢の井の由来

神功皇后芦屋の浜辺より御船をお出しになられた時

住吉大神を勧請せられて征途の平安をお祈りになった後

がいせんご参拝の際この泉の水をお化粧に召されたのに

皇后の御姿あざやかにうつしだされた

これが御影の名の起源だといい伝えられている

その後いつのころからかこの霊泉を沢の井と称し里人がくむようになった

後醍醐天皇の御時この泉の水で美酒を醸しこれを献上した

天王深くご嘉納あらせられたので無上の栄誉とし

嘉納をもって士族の名としたと伝えられている

いまもなおこの泉は絶えることなく清澄の水こんこんとしてわき

永遠にかれぬ霊泉であるもいっちょ、北側の石碑も起こしておきます。

沢の井と御影

昔、神功皇后がこの地で化粧をされた時、この南西にある沢の井の水面に

御姿が美しく映ったので、御影の地名がついたという伝説がある。

古代、銅鏡を製する豪族がいた当地は、菟原郡覚美里(ウハラグンカガミノサト)と記されており、

この地の良質の花崗岩は、御影石として中世以来世に知られた。

南北朝時代に始まったと伝えられる灘の酒造業は、

江戸中期から急成長し、その酒は他の地の酒を凌いだ。

御影は、芳醇な酒の味と香りで知られる「灘の生一本」の酒どころの中心でもある。※「灘の生一本」とは、清酒のうちでも最も優秀な清酒を表す語

私は灘の地に住みながら、残念ながら下戸であまりお酒が飲めません。

しかし後醍醐天皇がたいそうお嘉びになったと聞くと、ありがたく頂いてみたくもなるものです。

この日は、この流れで弓弦羽神社にも訪れました。

こちらも神功皇后に関わる伝説があるので、またレポートしますね。それでは。

衝撃の事実

伝説とは全然関係ないのですが、実は沢の井の岩の上に映っていた亀さんは…

※ちゃんと本物の亀さんも居てますよ

神戸に熱狂する人です。

神戸をより深く知るべく、歴史を知り、伝説の地を巡ったり、時にはオカルト的な都市伝説的なトピックも取り上げていきます。

神戸以外のネタもたまに。

カメラ持って歩くのが好きなので、普通に神戸の新しいトピックも上げます。

内容とは全く沿わない、ITエンジニアを本業としています。

ご連絡は、Twitterの方へ。

コメント