廣田神社と六甲比命大善神社について

今回は、隠された謎多き神「瀬織津姫」をテーマとし、「廣田神社」と「六甲比命大善神社」という二社について取り上げます。

この二社はどちらも瀬織津姫を祀っており、そしてこの神が謎に満ちていることが、とある界隈では非常に目にするようになってきました。

スピリチュアル業界では前々から人気を集めていた様ですが、私の属する都市伝説的な界隈で、やたらと見る機会が増えた気がしています。

ということで、神戸ひいては六甲山近くに住む者、そして神話・都市伝説好きとして抑えておくべきスポットと思い、訪れてきました。

そんな、いま急激に求心力を増してきている「瀬織津姫」についてと、この神を祀る二社について紹介したいと思います。

※ 当サイトで取り上げる事柄はそもそも「伝説」ばかりなので、全て証拠に基づくものとは言えません。

しかし当記事は一層、謎が深い……というか恣意的に隠された事柄を扱っていますので、色々と「正しい」とされている情報とは異なることを書いています。

あくまで、紹介する地を「より楽しむためのエッセンス」として受け取ってください。

廣田神社について

廣田神社は、西宮市にある兵庫県最古と言われている神社です。

(ペットへの警戒がすごい……)

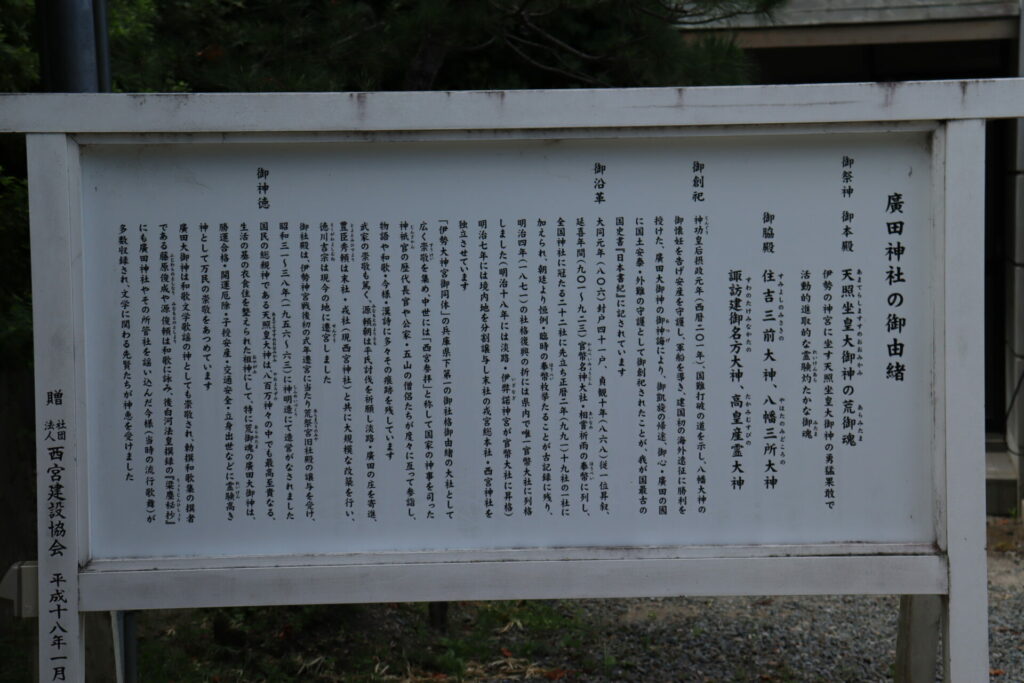

実際に非常に古い神社で、神功皇后が三韓征伐出発(三世紀頃←古墳時代)の折に創建されたという由緒を持ちます。

御祭神については、あえて公式サイトから引用させてもらいます。

御主神の御名は

撞賢木厳之御魂天疎向津媛命

(つきさかきいつのみたまあまさかるむかつひめのみこと)

と申し奉り、即ち伊勢の神宮の内宮に御鎮座の天照坐大神の御荒御魂に坐しまし、

神功皇后御征韓の時御霊威を示し給える大神なり。引用元:http://www.hirotahonsya.or.jp/yuisyo.html

ここにはハッキリと

撞賢木厳之御魂天疎向津媛命

イコール

天照坐大神の御荒御魂

と書かれています。

この点は重要ポイントとなりますので、太字にしておきます。

六甲比命大善神社について

六甲比命大善神社は、六甲山上にある神社で、山の中にある超巨大な磐座とともに鎮座しています。

超巨大な磐座はウサギの形をしているとも言われており、神社抜きに必見の価値ありです。

写真の中で一番下を支える、最も大きい岩がウサギっぽい形ということで良いのかな……?

他にも、超巨大な岩に般若心経が刻まれた「心経岩」や、鬼滅の刃ファン垂涎必至の「雲ヶ岩」といった見どころ沢山のスポットです。

しかし本題からそれるため、スポット紹介としては別記事で扱いたいと思います。

御祭神は、六甲比命です。

ただしこの六甲の部分は山名とともに変遷しており、六甲山がかつて向かつ峰と呼ばれていたころには、向津比命と呼ばれていただろう。

と、されています。

瀬織津姫について

さて、二社についての概要と表向きの御祭神について触れたところで、「瀬織津姫」についてご存知ない方に向けてご紹介します。

長くなりますが、お付き合いください。

と、ご存知ない なんて書きましたが、ご存知なくても当然という感があります。

なにせ記紀(古事記、日本書紀)に登場しないのです。

ではなぜその名が広がりつつあるのか?

まず瀬織津姫が、どのような神かについて、お話しします。

大祓祝詞に出てくる、祓戸神として登場

古来から、六月と十二月には、全国の神社などで大祓という儀式が行われます。

非常に重要な儀式という位置づけの大祓ですが、六月の大祓に奏上される祝詞(六月晦大祓祝詞)に以下の一節があります。

佐久那太理に落多支都速川の瀬に坐す瀬織津比咩と云神大海原に持出なむ

如此持出往ば荒塩之塩の八百道の八塩道之塩の八百会に坐す速開都比咩と云神 持かか呑てむ

如此かか呑ては 気吹戸に坐す気吹主と云神 根国底之国に気吹放てむ

如此気吹放ては 根国底之国に坐す速佐須良比咩と云神 持さすらひ失てむ

如此失てば 今日より始て罪と云ふ罪は不在と引用元:https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%85%AD%E6%9C%88%E6%99%A6%E5%A4%A7%E7%A5%93%E7%A5%9D%E8%A9%9E

大枠としては、上半期におけるあらゆる罪や過ちを、四柱からなる祓戸神たちの連携プレーにより祓い、浄化する内容となっています。

連係プレーは、以下の手順で進みます。

- 瀬織津比咩(セオリツヒメ) … 流れの速い川の力によって、罪を大海原に流す

- 速開都比咩(ハヤアキツヒメ) … 荒潮の力によって、罪を飲み込む

- 気吹主(イブキドヌシ) … 風の力によって、罪を海底に吹き込む

- 速佐須良比咩(ハヤサスラヒメ) … 罪を持ってとこかへ消える(!?)

ちょっと最後びっくりしましたが、こういった半年に一度の重大な行事に、瀬織津姫が登場するということがわかりました。

水の神、瀬織津姫

流れの速い川の力を司るということで、瀬織津姫は水と縁の深い神だと考えられます。

このことから、滝の神や、転じて龍神様とも呼ばれることが多いようです。

また他にも、記紀に出ない=別の名で出てきているといった説もあり、以下の様な神々と同一視されているようです。

- 弥都波能売神(ミヅハノメノカミ)

- 淤加美神(タカオカミ)

- 菊理媛神(ククリヒメ)

- 市杵嶋姫神(イチキシマヒメ)

- 天照大御神荒御魂(アマテラスオオミカミノアラミタマ)

わかりやすく、水の神が続くなあと思いきや、突然、天照大御神荒御魂でオドロキですね。

「荒御魂(アラミタマ)」というのは、神の荒々しい側面の魂と言われています。

平和的な一面である「和御魂(ニギミタマ)」と対をなし、神の二面性(人間臭さとも)を表しています。

ここで神社のことを思い出しましょう。

廣田神社の御祭神、撞賢木厳之御魂天疎向津媛命=天照坐大神の御荒御魂の件です。

ここで、

撞賢木厳之御魂天疎向津媛命=天照坐大神の御荒御魂=瀬織津姫

という関係を追加し、太文字を上書きしておきます。

他にも、仏教における水の神「弁財天」とも同一視されています。

距離的にもほど近く、当サイトでも取り上げた布引の滝の弁財天や白々竜神を想起しますね。

となると、竜宮城の乙姫様とも同一と言えるのかもしれません。

おとひめ……乙姫……おつひめ……ん?やめときましょう。

ちなみに「乙姫」は、姉妹の姫が居たとして、妹の姫が乙姫と呼ばれる様です。

瀬織津姫を重要視するに至るまでのミッシングリンク

ところで、ここまでの情報で、一つ大きな視点が抜けています。

瀬織津姫がなぜ重要視され、隠された神だと喧伝されつつあるのか?という点です。

祓戸神だから?

記紀に出てこないから?

⇒祓戸神の四神のうち、実は速開都比咩以外の三神が記紀に登場しません。

ではなぜ瀬織津姫だけ?

天照坐大神の御荒御魂と同一視されているから?

⇒これはまあ、大きいでしょう。なんせ最高位アマテラスの一面です。

そもそもなぜ同一視?

先ほどはサラッと流してしまいましたが、荒御魂と瀬織津姫がなぜ同一視……?

という、非常に謎深いポイントが残ります。

「隠された」「封印された」などと言われる所以はここかなと思われます。

一方、事実として、大阪にある御霊神社にバッチリ書かれていたり、権威ある神道書物で表現されていたりもしている様です。

しかしその根拠とは……?

このミッシングリンクを繋げたのが、『ホツマツタヱ』と呼ばれる歴史書だったのだろうと認識しています。

(上記だけでも十分に神秘性があるかもですが、より後ろ盾するという意味で)

『ホツマツタヱ』に書かれる瀬織津姫

ホツマツタヱについては、X(Twitter)でちょっと触れたことがありましたね。

対照表を見ながら「ホツマツタヱをのぶ」を一度読んだら、表がなくてもヲシテ文字が読めるようになりますよ🧐 pic.twitter.com/aISvX0svdH

— 六甲産まぐろ (@Magrokko) July 9, 2022

特徴をざざっと挙げますと、

- ヲシテ文字と呼ばれる普通に生きてたら出会わない文字で書かれている

- 全て五七調で書かれている

- 学術的には偽書、つまり正しくない歴史を書いた書物とされている

- 記紀の原書と言う説がある

- 記紀の世界観がガラッとひっくり返る驚きの歴史観が記されている!

カタカムナの記事では『カタカムナ文献』が登場しまたが、『ホツマツタヱ』もいわゆる古史古伝の一つです。

詳しい言及は避けますが、瀬織津姫は、天照大神(アマテルオオカミ)の后と書かれているとのことです。

記紀では、アマテラスオオミカミは女性神として書かれ、スサノオノミコトとの誓約伝説があるくらいで、その他で異性関係が書かれることは無いです。

ノースキャンダルで、その清浄さも最高神としての権威を強めていると言えます。

しかしホツマツタヱでは、男性神でしかも13の后(正室1、側室12)が居たとのことです。

超スキャンダラス。(ま、スキャンダラスとするのは現代の価値観ですが)

そして13の后のトップ、正室が……瀬織津姫です。

彼女は、トップオブザトップ強大な力を持つアマテルオオカミをしても、心奪われ唯一同じ目線まで下らせ、肩を並べた。

「天が下がり」「向かい合う」ことができた姫。

天下日前向津姫(アマサガルヒニムカツヒメ)

と、瀬織津姫を称える名として、向津姫という別名ができたという経緯が書かれます。

撞賢木厳之御魂天疎向津媛命では天疎(アマサカル)でしたが、天下(アマサガル)を転じたものだと暗に伝えています。

撞賢木厳之御魂天疎向津媛命=瀬織津姫

または、向津媛命=瀬織津姫

を説明するとともに、ムカツとは、何に向かうの?という点について、ホツマツタヱでは天照大神に向かうことまで説明されているわけです。

古史古伝での取り上げ方と知りながらも、誰も近づけなかった最高神の強大さと、そして女性を愛した慈愛深さ(人間臭さ?)を十分に表す、よくできた話だと深く納得させられてしまいます。

それにしても、天照大神が女性神ではなく男性神だったという点については、現常識とかけ離れており、頭の整理がおっつかないですね……。

しかし、そもそも「天照大神が女性神である」ということ自体、実は記紀の中では明記されていないのでは?という説があります。

日本神話は、わからないことだらけですね。だがそれがいい。

隠された神、瀬織津姫

こうして瀬織津姫の重要さは説明されました。

- 祓戸神である

- 最高神の后である

- 天が下がり向かい合えた

これだけ尊い背景がありながら、なぜ、記紀には出てこないのか?

表立って祭神とする神社が少ないのか?

といった点が更に神秘性を呼び、注目されるに至ったのでしょう。

記紀に出てこない理由としては、様々な説があります。

よく見るもので言うと、記紀編纂の背景に着目した、こんな説があります。

記紀は天武天皇の御代に、編纂を開始した。

しかし天武天皇は完成前に病に伏し、皇后でもあった持統天皇が即位することに。

その後、持統天皇(女性)の孫である文武天皇(男性)が即位し、続いて元明天皇(女性)、元正天皇(女性)と続き、

この元正天皇の御代に記紀は完成することとなる。

つまり記紀編纂の期間は、類を見ぬほど女性天皇が続いて即位された時代であり、女性の権威性を高めることが求められた。

こうした背景から、皇祖神・天照大神は女性神だということにされた。

かねてより広く崇敬されてきた瀬織津姫は、天照大神の后ということで不整合が出るため、荒魂として隠された。正直、そこまでするか?と思うところが強いですが、当時はそういった力業も必要だったのかもしれません。

瀬織津姫抜きにして日本神話大枠の話として、天照大神が男性神だったという説については、まだ可能性が高いと思いますけどね。

ちなみに、文武天皇の即位は、持統天皇が存命中に譲位(生前退位)するというレアケースであり、天孫降臨神話(瓊瓊杵尊は天照大神の孫)をもって譲位の正当性を強めたという説も見たことがあり、なるほどと唸りました。

ちなみに の説の方がエピソードが強くて、ごめんなさい。

瀬織津姫に関する説まとめ

と長くなりましたので、ざざっと瀬織津姫に関してご紹介した話をまとめます。

- 廣田神社の御祭神は天照大神荒魂=向津姫

- 六甲比売大善神社の御祭神は六甲姫=向津姫

- 重要な儀式「大祓」の祝詞に出てくる水の神

- 『ホツマツタヱ』では天照大神(男性神)の正后

- 瀬織津姫=向津姫

- つまり二社の御祭神は瀬織津姫

- 天照大神を女性神とする上で不都合があるため、天照大神の荒魂と名を変えられた

こういった話を知った上で二社に訪れるか、知らないで訪れるかでは、大きく違うんじゃないのかなーというのが、当記事当サイトの目的です!

ご紹介した情報の真贋は、本質ではありませんのでよろしくお願いします!(逃)

それでは次の項からは、各社への訪れ方と、撮ってきた写真をご紹介して、この記事を終わりたいと思います。

廣田神社への行き方と、写真ギャラリー

おすすめの行き方としては、阪神かJRの西宮駅を下りて北にしばらく歩き、広田参道筋に入るルートです。

けっこう歩くことにはなりますが、美しく整備された参道を進む道中で心が整理されることと思います。

気軽に行くなら、バスですね。各線駅前から、広田神社前までのバスが出ています。

参道をずーっと歩くと、「広田神社前」のバス停に着きます。

道中のサニーサイド(パン屋さん)で、鳥居パンをゲット!

参拝気分が上がって良いですよね。

二の鳥居をくぐると、神域感が一層増します。

古い神社で見られる、二本柱に注連縄の鳥居が二基。

由緒書きには、神功皇后との由緒や、明治時代に最高斜格の「官幣大社」であったこと、西宮という地名の由来であったことなどが書かれています。

手水舎はセンサー式でした。

後ろに見えているように、神功皇后の由緒から、阪神タイガースが必勝祈願に来ていることでも有名です。

御神水で、さらに清めましょう。

拝殿はこのような感じです。

天照坐大神の御荒御魂が御祭神とあって、神紋には十六葉八重表菊が用いられています。

WEBサイトでは、菊花紋の上に三重割菱が合わさった紋になっているようです。

このあたりは少し畏れを感じ、撮るの控えちゃいました。

六甲比売大善神社への行き方と、写真ギャラリー

車で近くまで行く方法もあるようですが、私は登山で詣りました。

山上にある神社は、山道が参道と思ってるフシがあり、どうしても歩いて訪れたくなっちゃいます。

ということで、イージーモードな訪れ方は他のサイトさまにお任せするとして、私は登山ルートの方をご紹介します。

まずはお好きなルートで、六甲ケーブル山上駅を目指します。

今回は、アイスロードを通るコースで登りました。

途中に↓の様なトンネルがあって、楽しみもありますよ。

写真ではわかりづらいですが、しゃがまないと通れないほど天井が低いんです。

山上駅の、この写真でいう右端のあたりは、冷たい風が抜けてめちゃくちゃ気持ち良いですよ。

山上に着いたら、六甲山ビジターセンターの方を目指します。

そこから六甲山小学校の方へ向かい、ブナの道を抜けました。

多分、黄色線で書いたルートを取ったんだと思ってます。

すると、少し抜けた広場に出ます。

そこには標識があり、「六甲比女大神」の文字が……!

「六甲山吉祥院 多門寺奥ノ院」ともあります。

こちらの神域周辺は、吉祥院多門寺と六甲比命講という団体によって管理されています。

ここからは若干険しいです。はやる気持ちを抑えながら、慎重に上がりましょう。

(途中、「心経岩」や「雲ヶ岩」がありますが、この記事ではノータッチで進みます)

そうして出会えるのが、神々しさ溢れるご神体「六甲比命大善神」!

長い山歩きの末、やっとの思いでこの磐座と相対することになりますが、不思議と元気が戻ってきます。

これこそが、まさにパワースポット。

比較対象がなくてすみませんが、めちゃくちゃデカいです!

近付き、その岩肌に触れ偉大さを感じつつ、畏れながら見上げると……

突き出た岩が乳房を想起し、大いなる母といった趣があります。

そんな母の御力を名残惜しみながら、ちょっぴり怖い階段を上がると、拝殿があります。

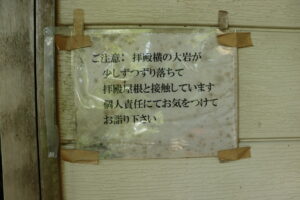

ちょっぴり怖いメッセージもあります。

拝殿の中には、賽銭箱や瀬織津姫にまつわる絵画、朱印、グッズなどが所せましと並べられています。

レターボックスには、この神社を管理する六甲比命講によりまとめられた、由緒書きなどのドキュメント(数十種あります)があり、持ち帰り自由です。

主に六甲比命講の代表の方によってまとめられており、その方はホツマツタヱの研究をされている様です。

この神社と瀬織津姫との関係性や、瀬織津姫に関する説などが沢山まとめられていますが、ぶっちゃけかなり偏っているので、何も知らずに訪れた方には、狂気と映るのではないでしょうか。

私はというと、全て一部ずつ持って帰りました。

取り出す間に、別の参拝者が来なくて助かりました。

どんなことが書いてあるかは、訪れた者のみぞ知る!

衝撃を受けるような写真も飾られていましたね。

本殿は裏にあります。定期的に整備されていることがわかりますね。

ここらでレポートを終わります。

ぜひぜひ、皆さんも訪れてみてください。

この記事を読んでからであれば、退屈はしないはずです。

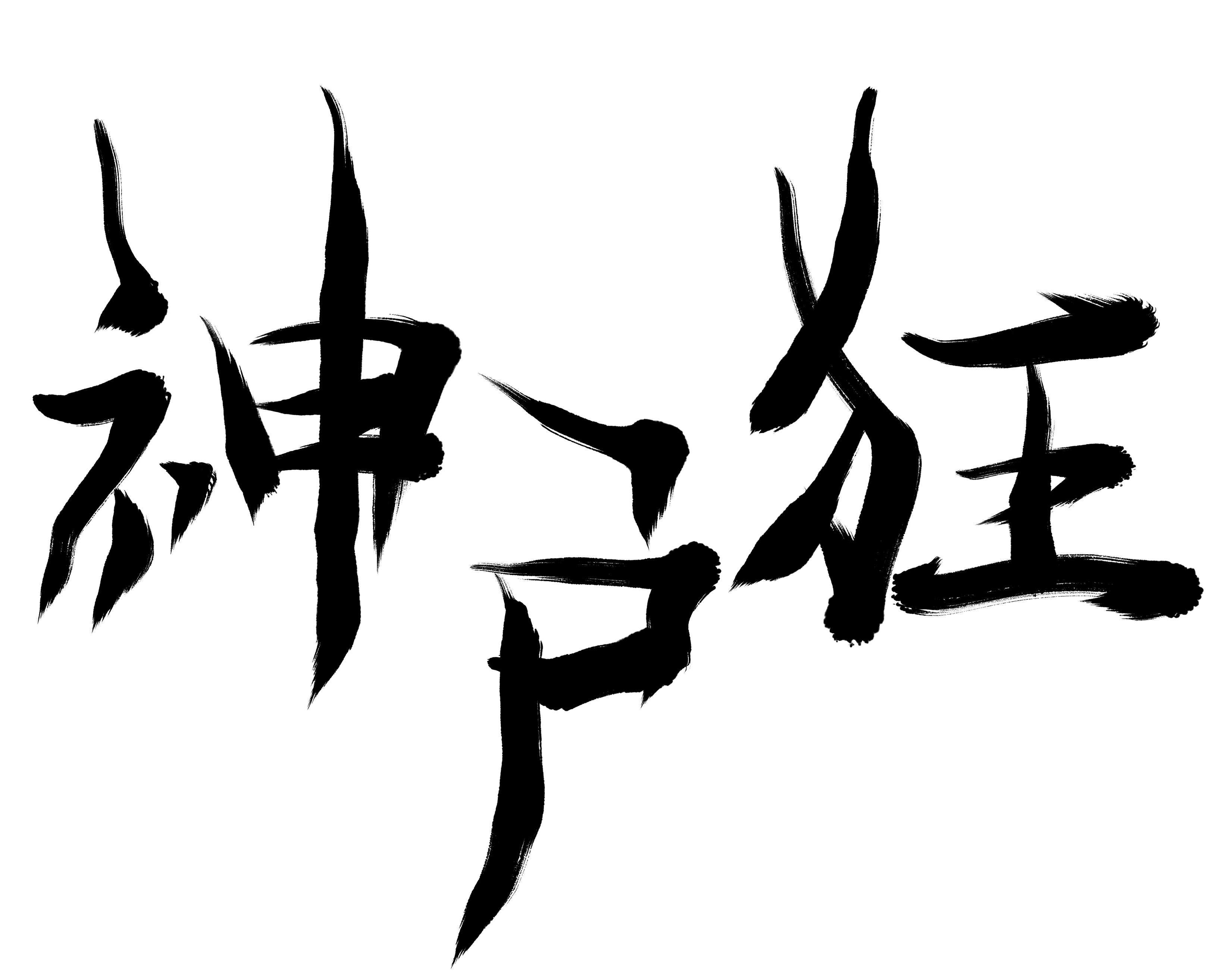

神戸に熱狂する人です。

神戸をより深く知るべく、歴史を知り、伝説の地を巡ったり、時にはオカルト的な都市伝説的なトピックも取り上げていきます。

神戸以外のネタもたまに。

カメラ持って歩くのが好きなので、普通に神戸の新しいトピックも上げます。

内容とは全く沿わない、ITエンジニアを本業としています。

ご連絡は、Twitterの方へ。

コメント