古墳って、ロマンあふれますよね。

小さい頃はなんとも思ってませんでしたが、古代史に触れてから改めて見てみると、かつてはただの小山と思えたものの過ごした期間を思い、そして造った人々/保存している人々の努力が頭に浮かびます。

古墳時代というと、大体3世紀半ばから7世紀とかって言われていて、前期・中期・後期と分かれて分類されているそうです。

神戸で古墳といえば五色塚古墳がパッと浮かびますね。小学生時代に遠足で訪れた記憶があります。

しかしこちらは中期のものと言われておりまして、ロマンを追うのであれば、順番的に前期古墳と言われるものから訪れるべきですよね。

ということで、処女塚古墳に訪れてみました。

うそですカッコつけました。本当は、地元なので処女塚古墳が手っ取り早かっただけです。

菟原処女の伝説

処女塚古墳周辺には、西求女古墳と、東求女古墳というものがあり、名前が似てますよね。

実はこの三基の古墳たち、ある伝説によって結びついており、その伝説を反映した名前になっているんです。

それが、菟原処女の伝説です。

むかしむかし、芦屋の里に菟原処女(うないおとめ)という可憐な女性が居た。

数多くの男に言い寄られる彼女だが、菟原壮士(うないおとこ)という立派な男と、

和泉の国から来た血沼壮士(ちぬまおとこ)というこれも立派な男においては、

処女を求めて激しく争うようになった。

それを見た処女は、「卑しき私なんかのために立派な二人が争うなんて…どちらとも一緒になれようか」

と、実はひそかに慕う方は居りつつも、その方は黄泉の国で待とうと、死んでしまった。

血沼壮士はその夜に夢を見る。そこで処女の死を知り、慕っていた方が自分だったのだと後を追う形で死ぬ。

残された菟原壮士はこれを悔しがり、負けるものかと命を投げた。

この悲劇を永く残すべく、処女の墓として処女塚古墳を。それぞれの男には、処女塚を中央に等間隔に東西の墓を造った。

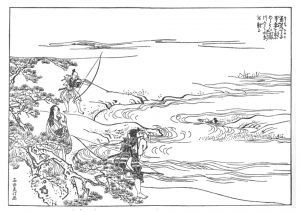

※上の絵は本伝説をモチーフにしていますが、後に強めの脚色が入った版を描いています

水鳥を早く射った方と結婚するという話ながらも、同着となり、やはり処女は川に身を投げ男は後追い…悔しがって後追いて!

トータル悲しい話なんですが、菟原壮士も黄泉の国で会うべく死んだことにしてあげてくださいよ…。

この話は万葉集でも取り上げられているそうです。

処女塚古墳

そんな魔性の女の眠る処女塚古墳は、阪神の石屋川駅から、歩いてちょっとです。

なかなか車通りの多い道沿いに、処女塚古墳はあります。

正面入り口はこんな感じ。

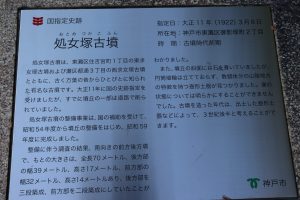

ちょっとした階段を上がると、説明板があります。

その先の階段を上がり、前方後方墳である処女塚古墳の、前方側かな?に入ります。

特に何もないですねキレイに整備されてますね。

階段では背の低い松に行く手を阻まれるのですが、松の強い香りが記憶に残ってます。

高橋虫麻呂は

墓の上の木の枝靡けり聞きしごと茅渟壮士にし寄りにけらしも

と詠んだそうですが、もしかしてこの木だったり?

先の階段を上がると、後方側?のさっきよりも広い空間です。

やはり何もなキレイに整備されてますね。

4月下旬頃に訪れましたが、松ぼっくりがポロポロ落ちていて、

「こんな感じに埴輪が並んでいたのかな~」

なんて無理やり妄想してたのですが、直ちに幼子を連れた親子が入ってきて、松ぼっくりを全部かっさらっていっちゃいました。

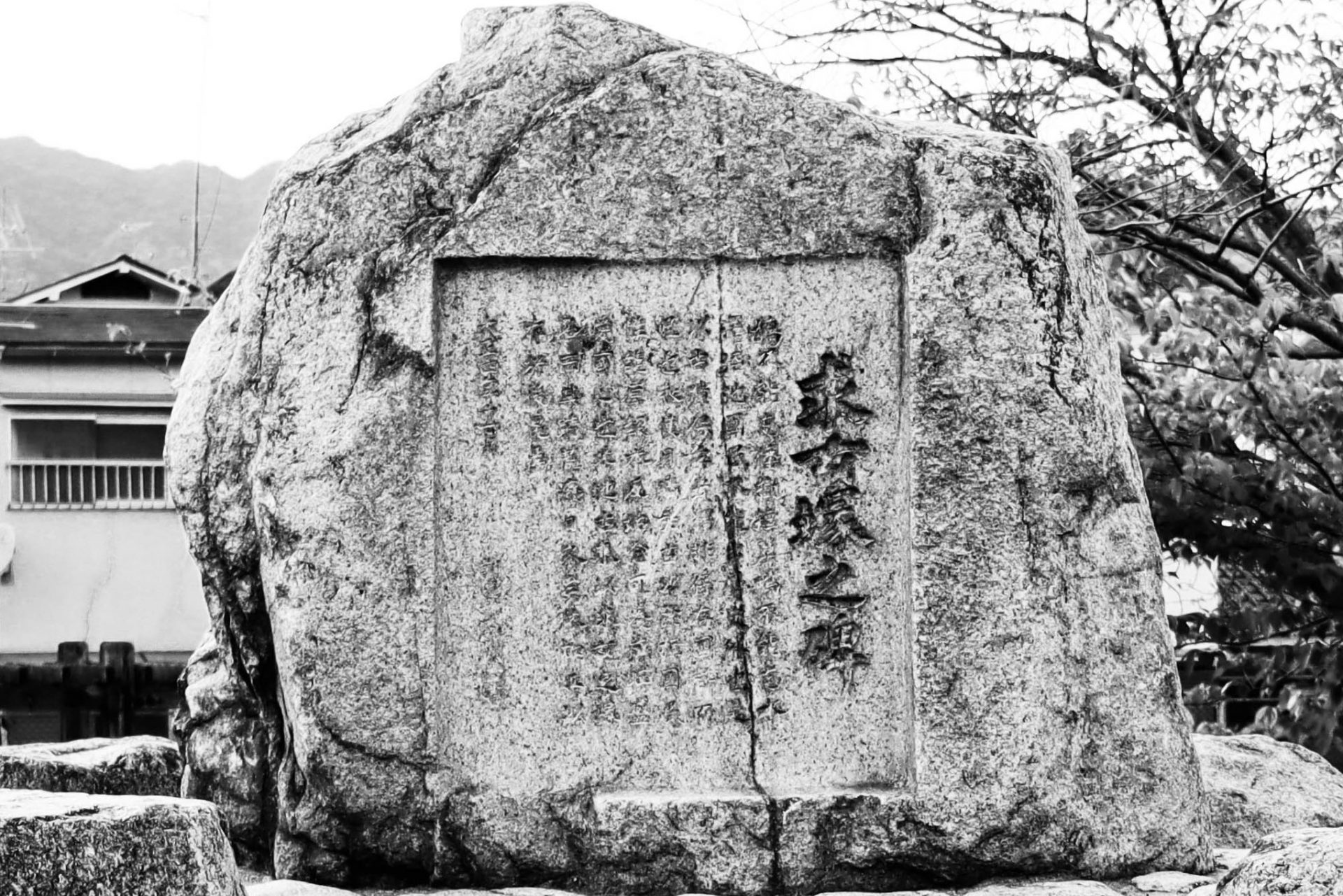

万葉の歌人、田辺福麻呂の歌碑です。

信太壮士は、血沼壮士のこと。

東求女塚古墳

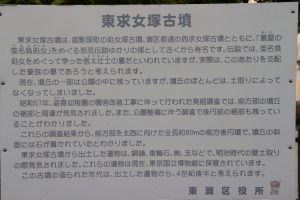

続いて、勘違い野郎だったかもしれない血沼壮士が眠る、東求女塚古墳に訪れました。

こちらは、阪神の住吉駅から少しのところです。

「求女塚東公園」という公園内にあります。

東求女塚じゃないのは、なんでなんでしょうね。

うーん、コレジャナイ感。

というのもそのはず、ほとんどが土取りでなくなっちゃったんだそうです。

お隣にある幼稚園にも届くほどの大きな古墳だったようなので、残っていてほしかったなあ…。

で、お前だれ?

(思った以上に特定できなかったので、これ調べてみます。知ってる人はTwitterで教えてください)

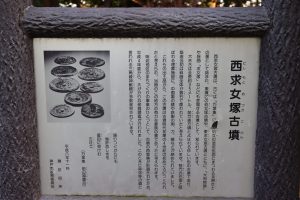

西求女塚古墳

最後に、悔死した菟原壮士が眠る西求女塚古墳ですが、こちらは阪神の西灘駅よりすぐです。

そう、この三基の古墳は、すべて阪神沿線なのです!実に訪れやすい。

こうやってキレイに東西に並ばれると、昔の人たちが何か意味付けしたくなったのも頷けます。

立派な公園になっていて、夕方に訪れると沢山の子供たちが遊んでいました。

おっと、こちらも西求女塚公園ではなく「求女塚西公園」。ミステリー。

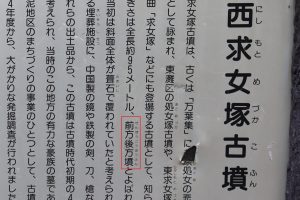

サラッと「三角縁神獣鏡が多数発掘」って書かれてますが、卑弥呼が魏の国王から授かったと言われるものだそう。

そしてこれの出土分布は近畿地方に偏っており、邪馬台国近畿説の論拠となるアーティファクトです。

(邪馬台国は所在地論争があり、近畿説と九州説が有力)

なんて驚きながら進むと…

これは……古墳だ!

円形の小山に、石畳でかたどられた四角!前方後円墳ぽい形!

そう…これは、古墳!

いや前方"後方墳"やないかーい!(前も後ろも方形=四角)

なんでも最初は後円墳だと思って公園が造られ、後で後方墳だとわかったんだそうで…。

まわりをぐるりと散策すると、こういった謎のオブジェクトもありましたよ。

愛くるしいフォルムだったので持ち帰り、着色しました。

以上で、レポートを終えます。そんじゃまた~

各古墳の情報まとめ

| 名称 | 形状 | 大きさ | 年代 |

|---|---|---|---|

| 処女塚古墳 | 前方後方墳 | 全長約70m | 3世紀後半 |

| 東求女塚古墳 | 前方後円墳 | 全長約80m | 4世紀後半 |

| 西求女塚古墳 | 前方後方墳 | 全長約95m | 4世紀初期 |

神戸に熱狂する人です。

神戸をより深く知るべく、歴史を知り、伝説の地を巡ったり、時にはオカルト的な都市伝説的なトピックも取り上げていきます。

神戸以外のネタもたまに。

カメラ持って歩くのが好きなので、普通に神戸の新しいトピックも上げます。

内容とは全く沿わない、ITエンジニアを本業としています。

ご連絡は、Twitterの方へ。

コメント